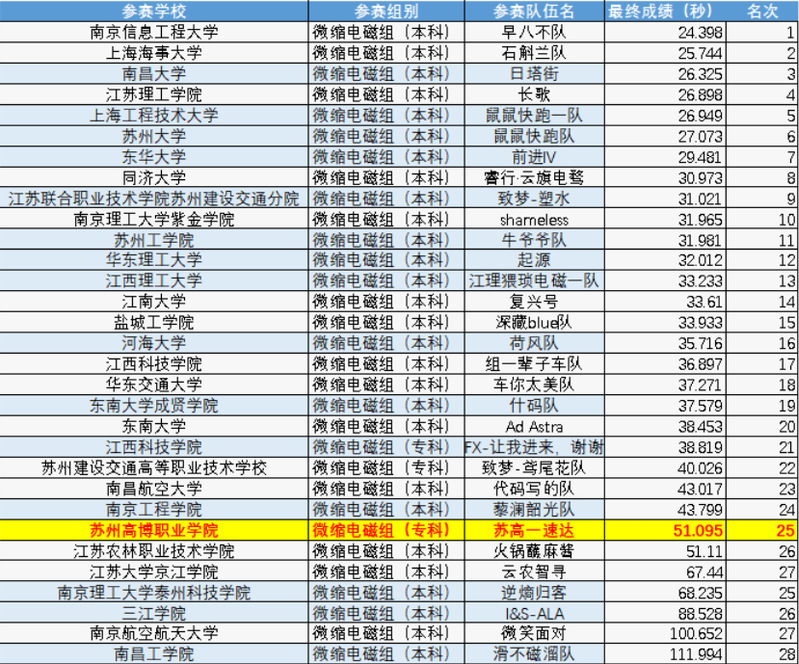

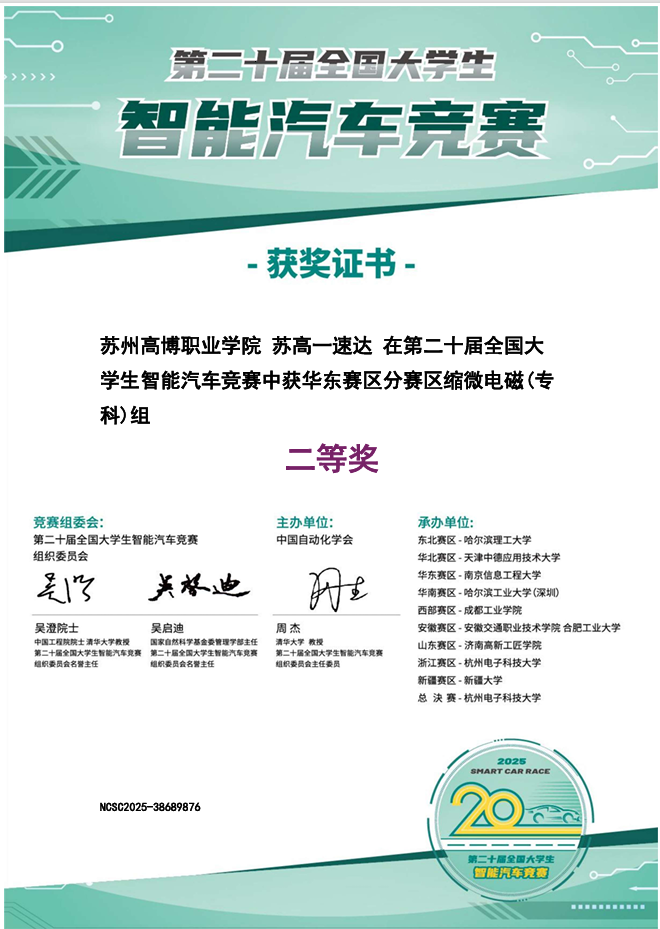

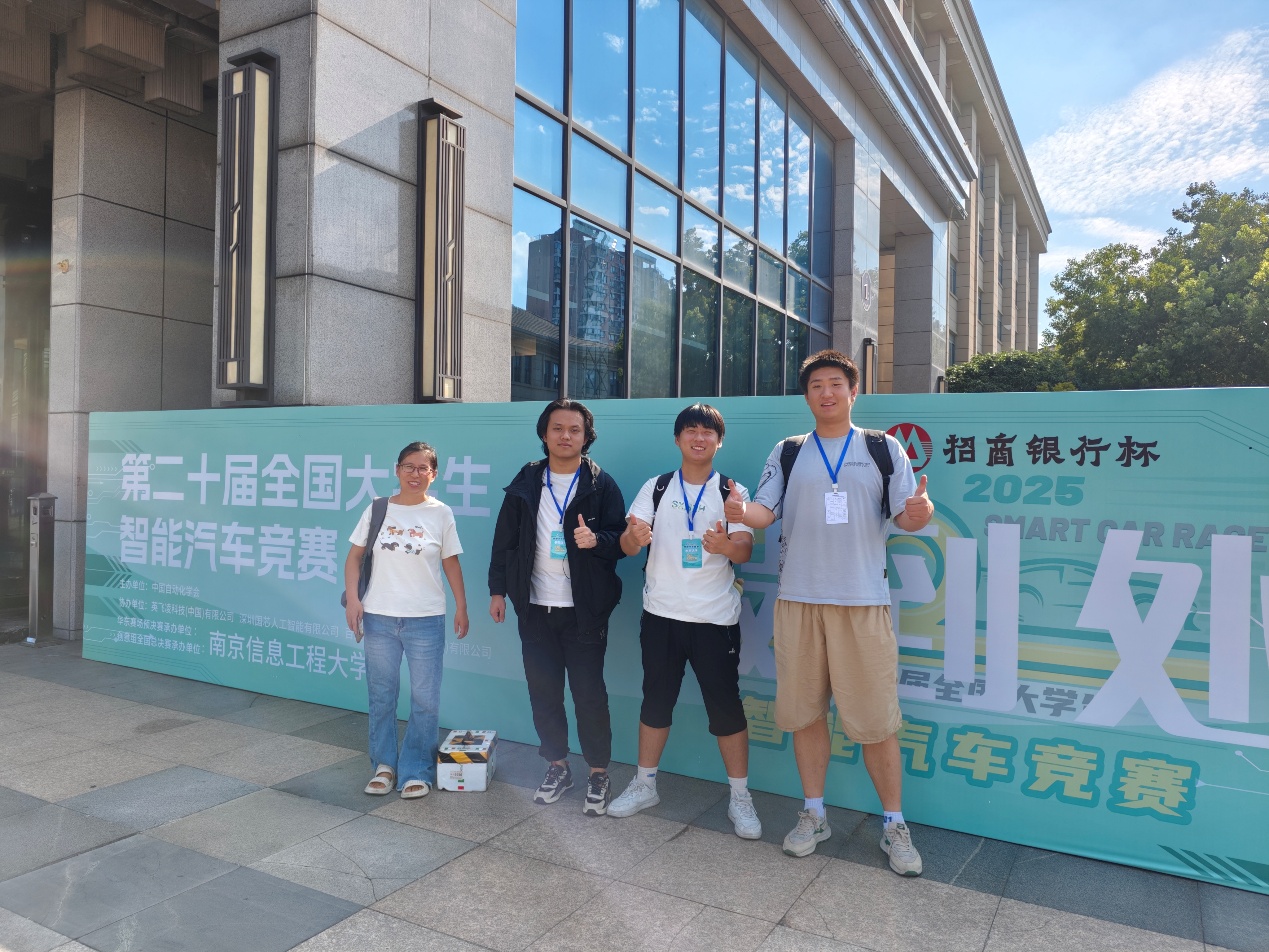

2025年7月下旬,第二十届全国大学生智能汽车竞赛华东分赛区比赛中,我校实现了一项令人振奋的历史性突破。由信息与软件学院孙涌院长、李月峰副院长统筹指导、黄冬丽老师具体带队,学生李昆鲁、吴弈泽、邹德志组成的“苏高一速达”代表队,首次参加缩微电磁组竞赛即荣获华东赛区二等奖。在华东区缩微电磁组别70多支参赛队伍中总排名第25名,高职组排名第3名,在江苏省内高职院校中成绩排名第2名。

作为教育部官方认可的A类顶级赛事,该项竞赛汇聚了包括清华大学、哈尔滨工业大学、浙江大学在内的全国500余所顶尖高校的3000多支精英队伍,竞争激烈程度堪称“智能车界的奥林匹克”。这是我院在该项A类赛事中取得的“零的突破”,这一成绩的取得实属不易,充分展现了我校学子敢于挑战、勇于突破的拼搏精神。

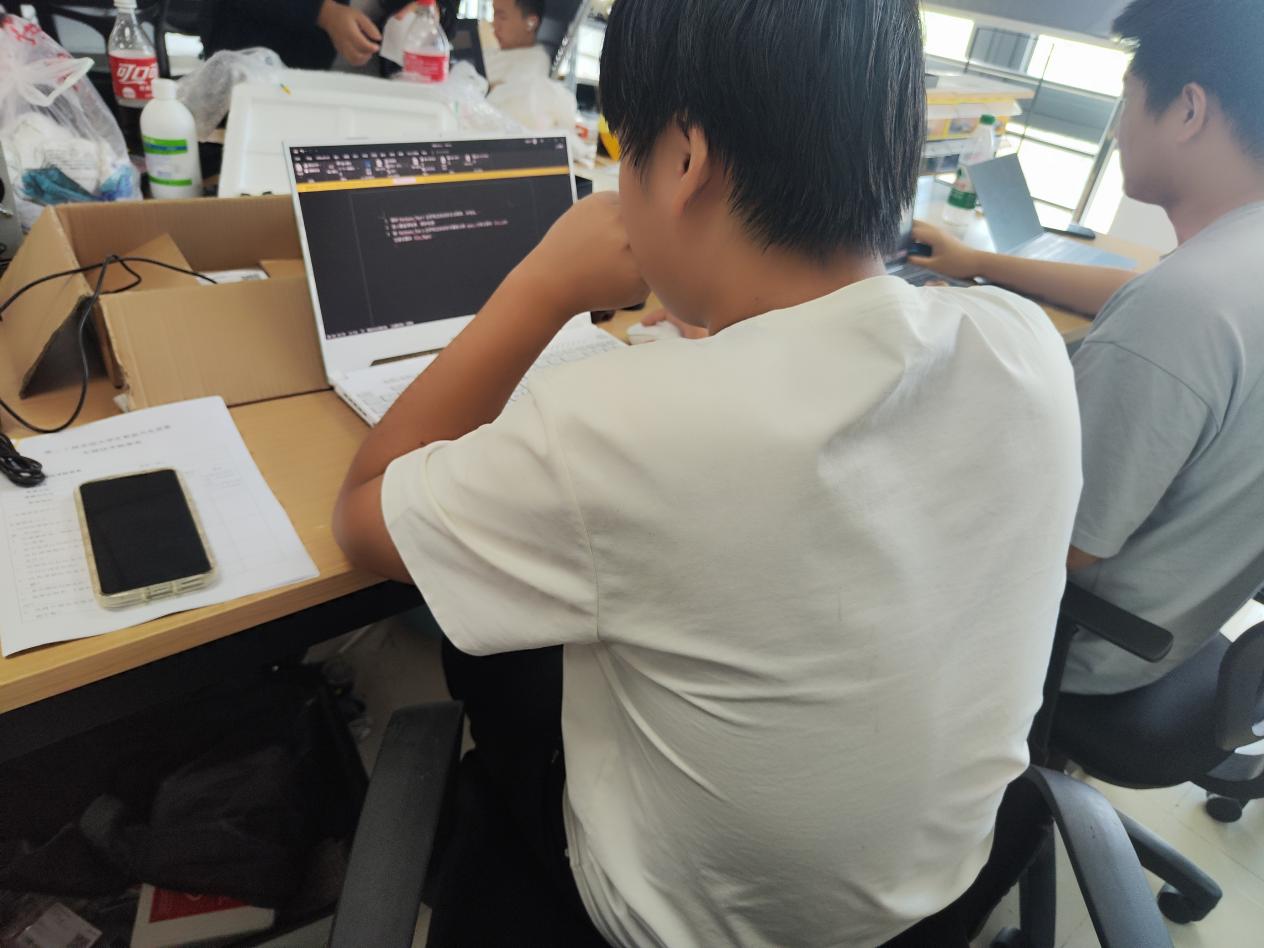

从零开始的征程充满艰辛。作为首次参赛的新军,我们的团队面临着经验匮乏、资源有限等多重挑战。在其他名校队伍拥有多年参赛经验和成熟技术积累的对比下,我校团队犹如一张白纸,一切都要从最基本的电路原理学起,从最基础的程序代码写起。

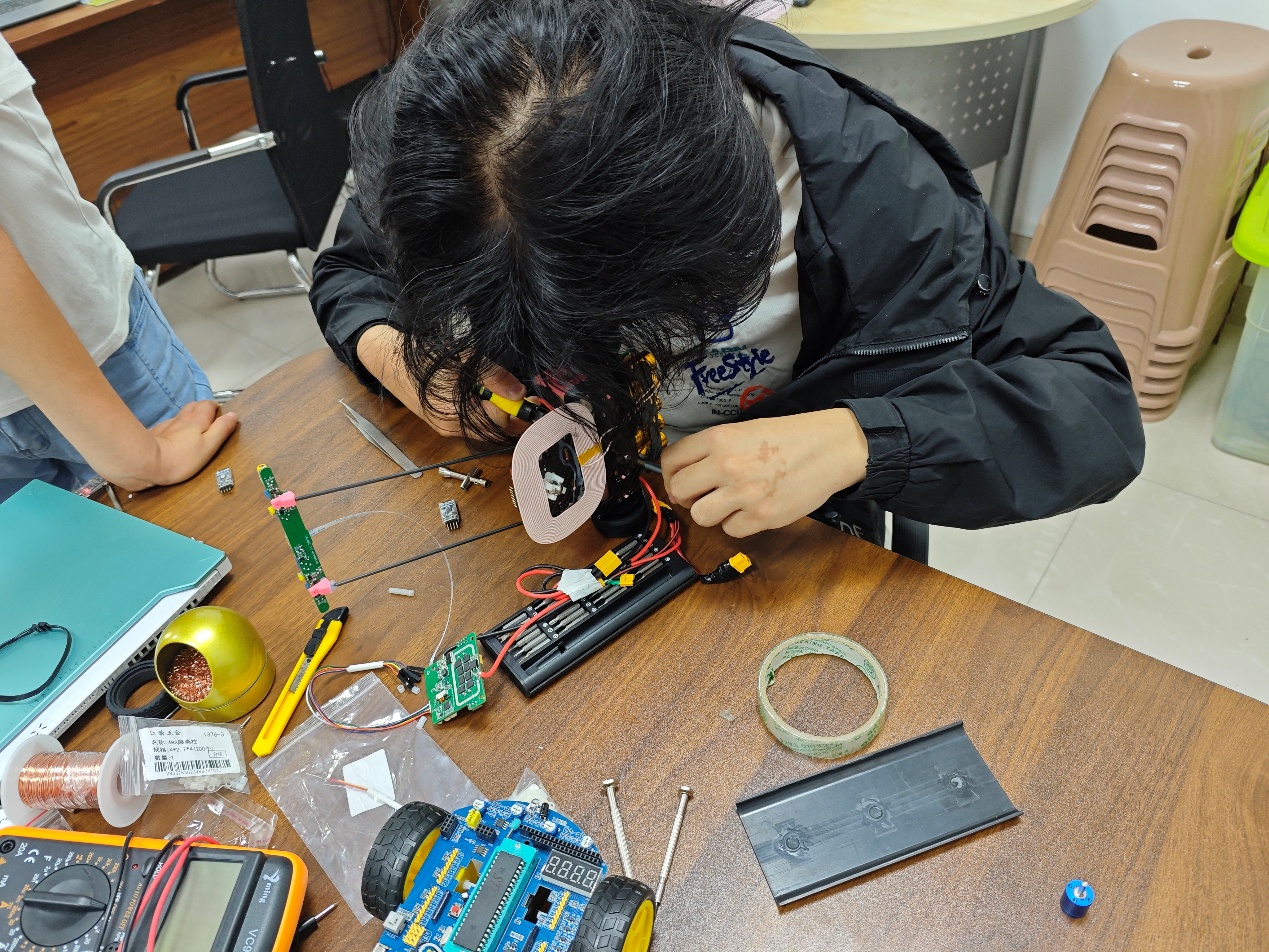

指导老师黄冬丽为此付出了超常的心血,她全程陪伴团队成长,从技术指导到生活关怀无微不至。还经常利用晚上和周末时间上网查阅相关资料,自费购买专业工具。特别是在比赛前一周智能车PCB板突然烧毁的危急时刻,黄老师沉着应对,第一时间联系多方资源,带领学生连续奋战72小时,最终化解危机。这种敬业精神和专业素养,令人肃然起敬。辅导员老师们同样付出了大量心血。他们不仅要做好学生的思想工作,还要协调备赛期间的各种事务。特别是在比赛前夕,辅导员团队甚至排班轮流值守,确保学生安全,为他们提供后勤保障。

在整个备赛过程中,同学们付出了超乎寻常的努力和汗水。从零基础开始,三位同学放弃了所有节假日休息时间,每天在实验室工作超过12个小时。暑假期间,当其他同学享受假期时,他们却顶着酷暑坚守在实验室,一遍遍地调试代码、优化算法、测试车辆性能。李昆鲁同学作为队长,经常熬夜研究技术方案,甚至通宵达旦地修改程序、调试小车;吴弈泽、邹德志同学为了一个传感器参数的优化、车辆机械结构的调整,反复测试了上百次;比赛前一周,他们每天只能睡2-3个小时,有时甚至坐在椅子上小憩片刻就继续。特别是在PCB板烧毁后,同学们冒着高温,连续36小时不眠不休地进行抢修,找应对方案,却没有人喊苦喊累。这种顽强拼搏的精神,不仅体现了当代大学生应有的奋斗姿态,更展现了我校学子追求卓越、永不放弃的宝贵品质。

在备战过程中,我们积极寻求外部支持,与苏州大学建立了“大手牵小手”合作机制。苏州大学作为该项竞赛的传统强队,多次获得全国总决赛一等奖,他们派出经验丰富的竞赛指导教师和研究生团队,为我校参赛学生提供全方位的专业技术指导。两校师生定期开展技术交流会。这种高校间的无私帮扶,为我校团队快速提升竞技水平提供了重要支撑。

与此同时,校企合作单位南京杰智易公司也给予了大力支持。公司不仅派出技术骨干提供专业指导,还在关键时刻为我们提供了急需的电子元器件和专业设备。企业工程师与师生们共同攻克技术难题,这种产教融合的深度合作,使我们的智能车在硬件设计和稳定性方面得到了显著提升。

在正式比赛中,面对强手如林的赛场,我校代表队沉着冷静,稳定发挥,其智能车在电磁循迹、速度控制、稳定性等方面的表现获得了评委的认可,成功斩获二等奖。

参加此项顶级竞赛对我校发展具有里程碑式的重要意义。对学生而言,与顶尖高校同台竞技的经历,极大地提升了他们的专业自信和创新意识;对教师而言,通过指导竞赛促进了教学与实践的深度融合,提升了双师素质;对学校而言,在强手如林的A类竞赛中获奖,充分证明了我校的人才培养质量,为学校赢得了良好声誉。这份从零突破的奖项,其价值远远超出了奖项本身,它标志着我校在实践教学和创新人才培养方面取得了实质性进展。

此次竞赛成绩的取得,是我校师生共同努力的结果,更是校企合作、校校合作协同育人的成功典范。未来将继续深化教育教学改革,拓展合作渠道,为更多学生提供展示才华的舞台。我们坚信,这只是起点,未来必将有更多高博学子在更高的舞台上绽放光彩!(信息与软件学院)